von Gabriele Radecke und Robert Rauh

Wer sich mit Königin Luise beschäftigt, kommt an dem Kult um ihre Person nicht vorbei. Vor allem in Brandenburg. Wie ging Fontane mit dem Mythos in seinen „Wanderungen“ um? Nährte er den Luisen-Kult oder blieb er auf Distanz? Die Frage ist berechtigt, denn schließlich verstand sich Fontane einerseits durchaus als Kulturhistoriker, strickte aber andererseits an preußischen Legenden wie über den „Alten Fritz“ eifrig mit.

Dass Königin Luise schon bei Lebzeiten zur Kultfigur der preußisch-deutschen Geschichte avancierte, begünstigten mehrere Faktoren: Neben ihrer Schönheit und Ausstrahlung war es vor allem ihre Natürlichkeit, die bei Vertretern der höfischen Etikette Entsetzen und beim Volk Entzücken hervorrief. Damit verkörperte sie den Anti-Typus zu allen bisherigen Königinnen, aber auch zu ihrem wortkargen Ehemann, König Friedrich Wilhelm III., der zudem politisch unentschlossen agierte. Zugleich trug aber vor allem seine Moral zur Luisen-Verehrung bei. Denn die bereits vom Kronprinzenpaar (vor-)gelebte Treue und Tugend in einer – für damalige Verhältnisse ungewöhnlichen – Liebesehe bildeten das Gegenteil zum lasterhaften König Friedrich Wilhelm II., der durch seine Mätressen von sich reden machte. Kaum auf dem preußischen Thron, wurde Luise gehuldigt, was die Federn und Pinsel der Zeitgenossen hergaben. Verbreitung fand besonders August Wilhelm Schlegels Gedicht von 1798 mit den berühmten Versen: „Sie wär’ in Hütten Königin der Herzen. / Sie ist der Anmut Göttin auf dem Thron.“

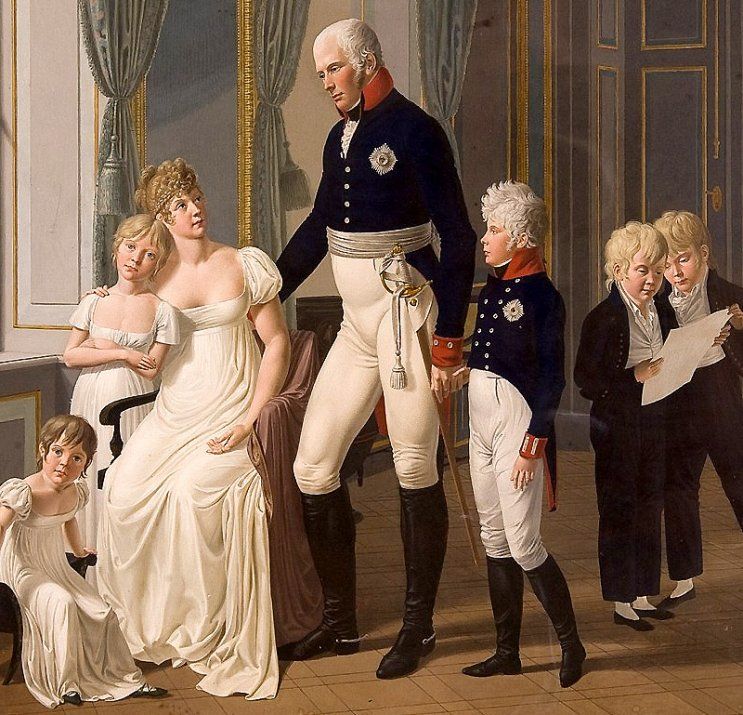

Königliches Familienidyll: Luise und Friedrich Wilhelm III. in Paretz (Havelland) zum 10. Geburtstag des Kronprinzen Friedrich Wilhelm (IV.) am 15. Oktober 1805, Gemälde von Heinrich Anton Dähling

Bildnachweis: Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin Brandenburg / R. Rossner

„Göttin auf dem Thron oder „oberflächliches Weibchen“?

Zur historischen Heldin machte sie unfreiwillig Napoleon, der Preußen besiegt, die Königsfamilie ins Exil getrieben und Luise in Kriegs-Bulletins spöttisch als „blutrünstige Amazone“ verleumdet hatte. In Preußen wurde Luise jetzt auch aufgrund ihrer Leidensfähigkeit verehrt. Anschaulich zeichnete dieses Bild Heinrich von Kleist in seinem Geburtstagsgedicht von 1810 für die „Herrscherin“: „Wie du das Unglück, mit der Grazie Tritt, / Auf jungen Schultern herrlich hast getragen“. Mit ihrem frühen Tod im Juli 1810 setzte die Heiligsprechung ein, die Kleist am Ende mit dem Vers „Dein Haupt scheint wie von Strahlen mir umschimmert“ schon andeutet. Aus Verehrung wurde Verklärung, die mit den Anekdoten und Illustrationen in Luise-Büchern für die Jugend ins Kitschige abdriftete.

Ignoriert wurden dabei einige Episoden, die den Luisen-Mythos nur beschädigen konnten. Als der preußische Minister Stein die Königin während der Napoleonischen Kriege Ende 1808 darauf aufmerksam gemacht hatte, dass ihre geplante Reise zum Weihnachts- und Neujahrsfest des russischen Zaren politisch bedeutungslos und zudem ziemlich kostspielig sei, und ihr vorschlug, das Reisegeld besser für die vom Krieg zerstörten Gebiete in Ostpreußen zu verwenden, setzte sie sich durch – und fuhr zum Fest nach Sankt Petersburg. Dass Stein sie als „oberflächliches Weibchen“ bezeichnete, verwundert nicht. Der marxistische Publizist Franz Mehring sah in dieser Reise ein typisches Beispiel für die soziale Verantwortungslosigkeit der Hohenzollern und nannte die Verehrung für Luise einen „byzantinischen Schwindel“. Noch drastischer charakterisierte Alexander von Humboldt die Königin; auch in Anspielung auf ihren Intellekt nannte er sie „äußerst selbstsüchtig, verschlagen und beschränkt“.

Unter Herrschern: Empfang beim Frieden von Tilsit 1807: Napoleon, Alexander I. von Russland, Luise und Friedrich Wilhelm III., Gemälde von Nicolas Gosse

Nirgends porträtiert

Wie würde sich Fontane positionieren? Als er 1870 für den „Havelland“-Band den Beitrag über Paretz verfasste, stand die nächste Stufe der Verehrung Luises als Mutter des ersten deutschen Kaisers erst noch bevor. Was sofort auffällt: In Fontanes „Paretz“-Kapitel wird Luise zu Beginn gar nicht erwähnt. Die Hauptrolle spielt der Kronprinz, der spätere Friedrich Wilhelm III. Er kannte Paretz, er kaufte Paretz und er ließ Paretz zur königlichen Sommerresidenz umbauen. Als Fontane den ersten längeren Aufenthalt des Kronprinzenpaares in dem havelländischen Dorf anspricht, kommt sie eher beiläufig ins Spiel: als Gemahlin. Die Rede ist nur von der Königin. Bis auf zwei Ausnahmen bleibt sie im gesamten Kapitel namenlos. Und wenn Fontane sie beschreibt, lässt er andere zu Wort kommen. Erläutert er den Zauber von Paretz, zitiert er die Königin selbst; schildert er ihre Tanzeinlagen auf dem Erntefest, bemüht er Friedrich Adamis Luisen-Biografie von 1851. Und am Ende heißt es lapidar: Am 19. Juli starb sie.

Fontanes Distanz ist kein Zufall, sondern Kalkül. Luise wird zwar in jedem „Wanderungen“-Band mehrmals erwähnt, aber nirgends porträtiert. Dieses Schicksal teilt sie mit den meisten Frauen in den „Wanderungen“. Das vierbändige Werk „handelt primär von Männern und – und ist auch vorwiegend für Männer geschrieben“. Zwar finden sich in den „Wanderungen“ immer wieder Frauenfiguren, denen Fontane zumindest ein Unterkapitel gewidmet hat, aber er relativiert deren Bedeutung. Ihre Berücksichtigung haben sie – bis auf wenige Ausnahmen wie die Schauspielerin Rachel Félix auf der Pfaueninsel – einem Mann zu verdanken, meist dem Gemahl (zit. nach: Fontanes „Wundersame Frauen“).

War mehrmals in Luises Sehnsuchtsort: Theodor-Fontane-Straße in Paretz

Foto: Robert Rauh

An der Luisenpforte

Ganz ohne Mythos ging es dann doch nicht. Um Luises letzten legendären Besuch in Paretz kommt auch Fontane in seinen „Wanderungen“ nicht umhin. Die Szene gehört zum Standardrepertoire des Luisen-Kults. Fontane widmet diesem letzten Besuch am 20. Mai 1810 im „Paretz“-Kapitel zwar ein eigenes, wenn auch kurzes Unterkapitel, überlässt die Schilderung jedoch erneut dem Biografen Adami: Vom gestelzten Duktus befreit ließe sich der Besuch nüchtern wie folgt zusammenfassen: Vor ihrer Abfahrt nach Potsdam soll Luise den Wunsch geäußert haben, zum Sonnenuntergang noch einmal die Anhöhe im Rohrhausgarten, ihrem Lieblingsorte, aufzusuchen. Sie wartete bis zum Niedergang der Sonne und sprach dann vor sich hin: „Die Sonne eines Tages geht dahin; Wer weiß, Wie bald die Sonne unseres Lebens scheidet.“ Dann schritt sie am Arm ihres Gemahls den kurzen Gang zu den zu Füßen der Anhöhe hinab und durch die Parktür nach der Landstraße – wo die Kutsche bereits wartete.

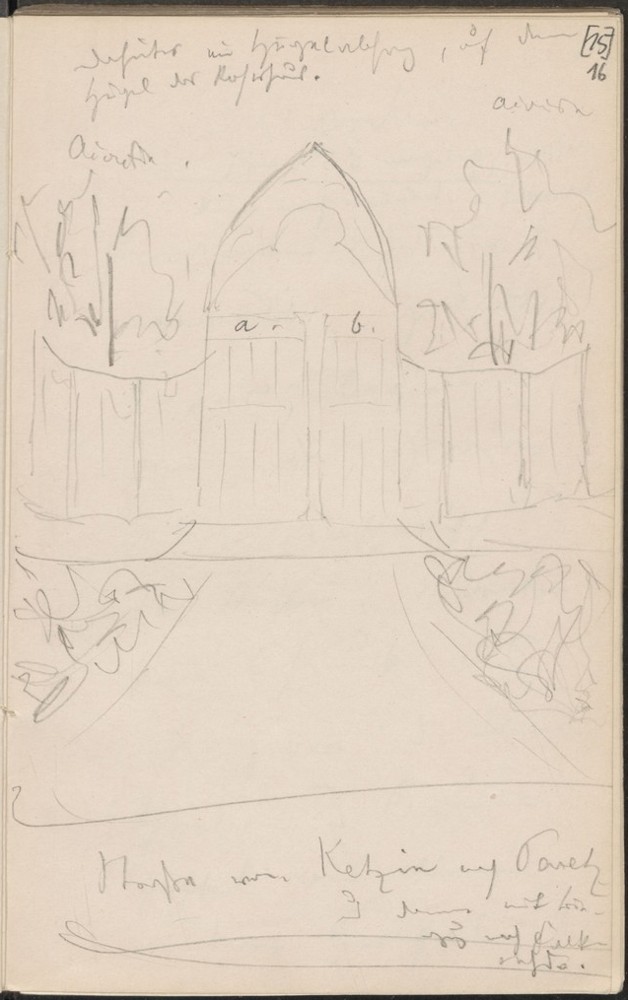

An dieser Szene wird deutlich, wie schon Friedrich Wilhelm III. – bewusst oder unbewusst – an der Legendenbildung mitwirkte. Nach Luises Tod ließ der König an der Stelle, wo sie den Park verlassen und den Wagen bestiegen hatte, wo ihr Fuß zum letzten Mal die Erde von Paretz berührt hatte, eine gusseiserne Pforte aufstellen. Die Pforte in Form eines gotischen Tores – als Sinnbild für den Übergang vom Diesseits ins Jenseits, für Ankunft und Abschied, für Leben und Tod. Abgelegen, an dunkelster Stelle des Parks, fand Fontane das Gittertor in dichtem Akaziengebüsch; nur der Spitzbogen ragt in die Helle auf und trägt ein L. und die Inschrift: „den 20. Mail 1810“. Dass die Luisenpforte in gotischer Form vom Architekten Martin Friedrich Rabe (1775–1856) entworfen, in der Königlichen Eisengießerei Berlin gefertigt und bereits im September 1811 eingeweiht worden war, schreibt Fontane nicht. Aber im Gegensatz zum heutigen Besucher hat er das Tor gesehen – und in sein Notizbuch gezeichnet.

Weil Schrottdiebe es 1920 zerstörten, würde man die tatsächlich ziemlich abgelegene Stelle am Ende des Rohrhausgartens heute übersehen, wenn sie nicht – wie alle historischen Stätten in Paretz – sorgsam beschildert wäre. Am ehemaligen Standort, den man auch von der Straßen nach Ketzin erreicht, sind noch die Grundmauern erhalten.

„In dichtem Akaziengebüsch“: Luisenpforte in Paretz, Fontanes Skizze im Notizbuch, A17, Bl. 16r (1869)

Quelle: Digitale Notizbuchedition, hrsg. von Gabriele Radecke

„Zum letzten Mal die Erde von Paretz berührt“: Luisenpforte am Rohrhausgarten in Paretz, Fotografie vor 1914

Bildnachweis: Archiv des Vereins Historisches Paretz e.V.

Luisen-Denkmal in Gransee

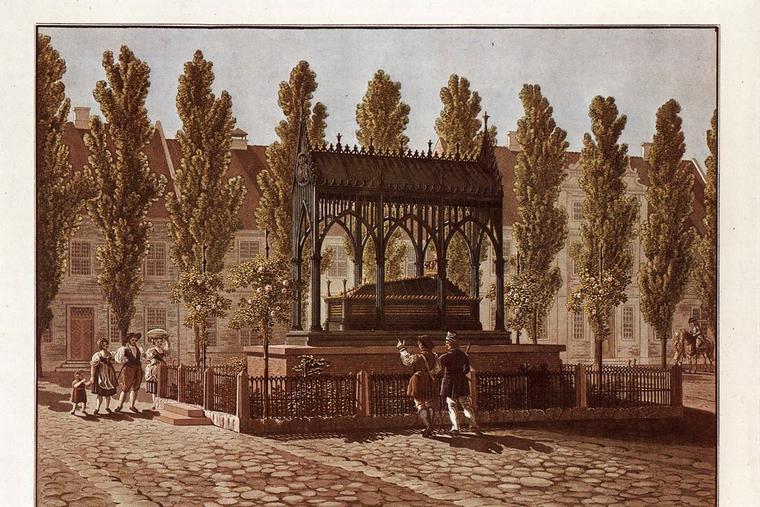

Den größten Raum erhielt Luise im „Wanderungen“-Band „Die Grafschaft Ruppin“ – als Tote. Für die dritte Auflage (1875) nahm Fontane eine Reihe von neuen Orten auf. Unter ihnen auch Gransee, nordöstlich von Berlin, das er erstmals im September 1873 besucht hatte. Die Kleinstadt erlangte Berühmtheit, weil Luises Leichenzug im Juli 1810 hier Station machte. In Erinnerung an die nächtliche Aufbahrung der Königin hatte die Granseer Bürgerschaft bei Friedrich Wilhelm III. die Errichtung eines Denkmals beantragt. Der König genehmigte es, bewilligte aber keine Gelder. Daraufhin startete Landrat von Zieten aus Wustrau eine der erfolgreichsten Spendensammlungen im Ruppiner Land. Mit 2000 Talern konnte der Kreis nun klotzen statt kleckern. Der umtriebige Landrat hatte Kontakte zur Königlichen Preußischen Eisengießerei in Berlin, die ihn vermutlich an Schinkel vermittelte.

Nachdem der König Schinkels Entwurf für ein gusseisernes Denkmal genehmigte, wurde es nach der Fertigstellung zunächst in Berlin probeweise ausgestellt und dann – wieder in Einzelteile zerlegt – im August 1811 auf dem Wasserweg von Spandau nach Zehdenick transportiert; die feierliche Einweihung erfolgte am 19. Oktober 1811. Das Kunstwerk überlebte – vermutlich dank Schinkel – alle Denkmalstürze des 20. Jahrhunderts und wurde nach der Wiedervereinigung 1995-1997 mittels einer vollständigen Demontage aufwändig restauriert.

Fontane rührte es: Das Luisen-Denkmal, Postkarte mit einer kolorierten Lithografie aus dem 19. Jahrhundert.

Quelle: Archiv Amt Gransee und Gemeinden

Das Luisen-Denkmal, dem Fontane in seinem „Gransee“-Kapitel sogar ein eigenes Unterkapitel widmete, halte, konstatierte er kurz und knapp, das rechte Maß. Es besteht aus einem Fundament und einem sockelartigen Aufbau von Stein, auf dem ein Sarg ruht. Über diesem Sarg, in Form eines Tabernakels, erhebt sich ein säulengetragener Baldachin. Die Verhältnisse des ganzen sind: 23 Fuß Höhe bei 13 Fuß Länge und 6 Fuß Breite. Der Sarg, in Form einer Langkiste mit zugeschrägtem Deckel, hat seine natürliche Größe; zu Häupten ruht eine vergoldete Krone; an den vier Ecken wachsen vier Lotosblumen empor.

Es rührt noch immer: Das Luisen-Denkmal auf dem heutigen Schinkelplatz, 2018.

Foto: Robert Rauh

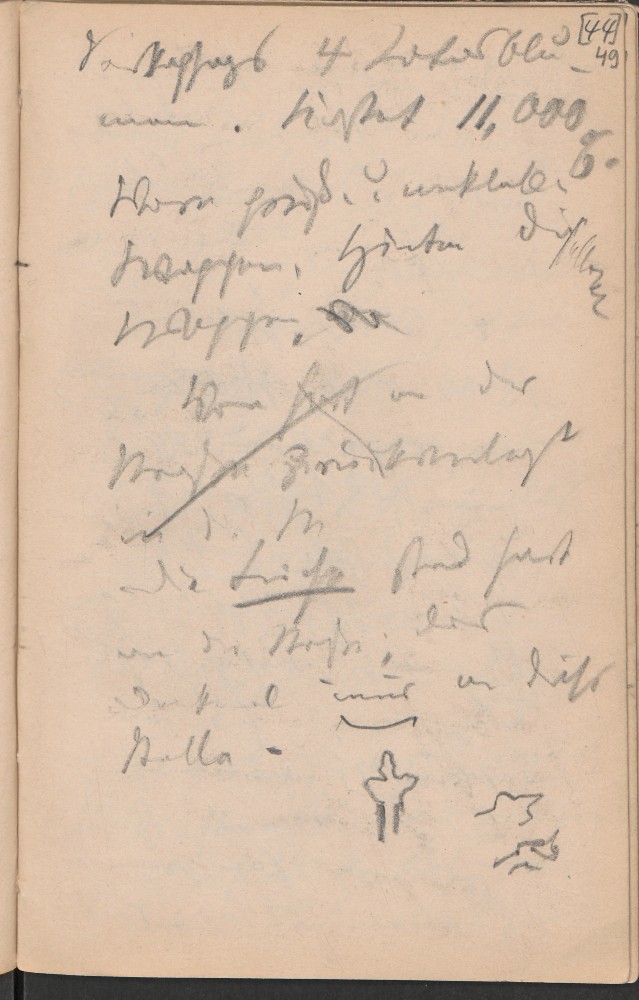

Die Beschreibung basierte auf seinen Notizen über das Denkmal, die er bei seinem Besuch 1873 anfertigte. Über einer kleinen Skizze vermerkte er ein Detail, das er nicht in den gedruckten Text übernahm: „Die Leiche stand hart an der Straße. Das Denkmal immer an dieser Stelle.“ Es wurde „zurückverlegt i. d. M.“ (Notizbuch A2, Bl. 49r). Zurückverlegt in die Mitte des Platzes – auf dem der Sarg aufgestellt und der zunächst in Luisen-Platz, später in Schinkelplatz umbenannt wurde.

„Die Leiche stand hart an der Straße“: Fontanes Notizen und Skizze über das Luisen-Denkmal in Gransee aus dem Notizbuch A2, Bl. 49r (1873)

Quelle: Digitale Notizbuchedition, hrsg. von Gabriele Radecke

Bedient Fontane den Kult?

Im „Gransee“-Kapitel äußerte sich Fontane nun auch wertend über Luise. Zunächst könnte man glauben, er bediene den Kult. Denn er konstatiert, die moderne Historie weise kein ähnliches Beispiel von Reinheit, Glanz und schuldlosen Dulden auf. Man müsse bis in die Tage des frühen Mittelalters zurückgehn, um Erscheinungen von gleicher Lieblichkeit (und dann immer nur innerhalb der Kirche) zu begegnen. Aber die anschließenden Zeilen verdeutlichen seine Abrechnung mit der zeitgenössischen Luisen-Verehrung: Mehr als von der Verleumdung ihrer Feinde hat sie von Phrasenhaftigkeit ihrer Verherrlicher zu leiden gehabt! Sie starb nicht am „Unglück ihres Vaterlandes“, das sie freilich bitter genug empfand. Übertreibungen, die dem einzelnen seine Gefühlswege vorschreiben wollen, reizen nur zum Widerspruch. Fontane ließ sich nichts vorschreiben, schon gar nicht Gefühle.

Zitation

- Radecke, Gabriele/Rauh, Robert: Fontane und der Kult um Königin Luise, hrsg. v. Fontane ONLINE, 3.8.2025, URL http://fontane-online.de/fontane-und-der-kult-um-koenigin-luise/

Literatur

- Fontane, Theodor: Wanderungen durch die Mark Brandenburg, Bd. 1: Die Grafschaft Ruppin, hrsg. von Gotthard Erler und Rudolf Mingau, Große Brandenburger Ausgabe. 2. Aufl., Aufbau-Verlag, Berlin 1994 [Kapitel: „Gransee“, Unterkapitel: „Das Luisen-Denkmal“].

- Fontane, Theodor: Wanderungen durch die Mark Brandenburg, Bd. 3: Havelland. Die Landschaft um Spandau, Potsdam, Brandenburg, hrsg. von Gotthard Erler und Rudolf Mingau, Große Brandenburger Ausgabe. 2. Aufl., Aufbau-Verlag, Berlin 1994 [Kapitel: „Paretz“].

- Fontane, Theodor: Wundersame Frauen. Weibliche Lebensbilder aus den „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“, hrsg. von Gabriele Radecke und Robert Rauh, Manesse Verlag, Zürich 2019 [Kapitel „Luise von Preußen“].

- Königin Luise von Preußen. Briefe und Aufzeichnungen 1786 –1810, hrsg. von Malve Gräfin Rothkirch, Deutscher Kunstverlag, München 1985.

Weiterführende Literatur

- Adami, Friedrich: Luise, Königin von Preußen, elv [Nachdruck], 2015.

- de Bruyn, Günter: Preußens Luise, Siedler Verlag, Berlin 2001.

- Demandt, Philipp: Luisenkult: Die Unsterblichkeit der Königin von Preußen, Böhlau, 2003.

- Rauh, Robert: Fontanes Ruppiner Land, BeBra Verlag, Berlin 2019 [Kapitel „Gransee“].

- Radecke, Gabriele/Rauh, Robert: Fontanes Havelland, BeBra Verlag, Berlin 2023 [Kapitel „Paretz“].

Weblinks

- Paretz (u.a. Luisenpforte) in Fontanes Notizbuch A17 (1869): Theodor Fontane, Notizbücher. Digitale Edition, hrsg. von Gabriele Radecke. Göttingen 2015 ff.

- Gransee (u.a. Luisen-Denkmal) in Fontanes Notizbuch A2 (1873): Theodor Fontane, Notizbücher. Digitale Edition, hrsg. von Gabriele Radecke. Göttingen 2015 ff.

- Radecke, Gabriele/Rauh, Robert: Fontanes Zwangsaufenthalt in Gransee; in: Märkische Allgemeine vom 19.6.2019.

- Fontane in Paretz, hrsg. vom Verein Historisches Paretz e.V.

Weitere Beiträge zu Fontanes Reisen

- Fontanes Wanderung nach Paretz im Havelland

- Fontanes Wanderungen durch Europa

- Die Flötenfinger des Birnbaums

- Der wandernde Blick

- Grüne Gläser – Auf Fontanes Spuren im Ruppiner Land, Sommer 2019

- Fontanes und die „namenlose“ Mätresse aus Berlin-Buch

Weitere Beiträge zu Fontanes Rezeption