von Gabriele Radecke und Robert Rauh

Sie wollte das Unglück unbedingt verhindern. „Ernstlich“ forderte die Oberhofmeisterin vom Kronprinzen, „er müsse dieser Sache ein Ende machen“. Die Sache war äußerst pikant. So pikant wie die Person, um die sich die Oberhofmeisterin sorgte: Julie [Elisabeth Amalie] von Voß (1766–1789) – ihre Nichte. Sie gefalle „dem Prinzen mehr, als mir lieb ist“, notierte sie 1884 besorgt in ihrem Tagebuch. Es war zu spät. Zwar versprach ihr der bereits zum zweiten Mal verheiratete Friedrich Wilhelm (1746–1797) „sein Benehmen zu ändern“, aber er war der zwanzig Jahre jüngeren Julie längst verfallen. Und sie, wie ihre Tante voraussagte, „nicht unempfindlich für seine Bewunderung“. So nahm die Liebesgeschichte ihren tragischen Lauf. Eine Liebesgeschichte, die in den letzten Jahren um eine Detektivgeschichte erweitert wurde und nun mit dem spektakulären Fund ihres Sarges einen Abschluss gefunden zu haben scheint.

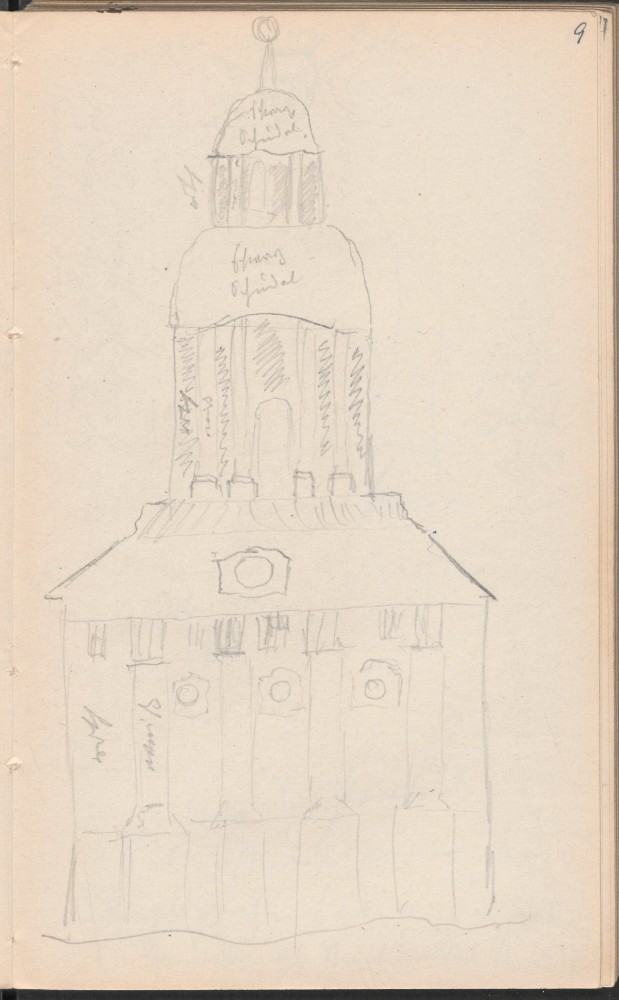

Fundort: Bucher Schlosskirche: Fontanes Skizze von 1860 (A11, 9r)

Quelle: Digitale Notizbuchedition, hrsg. von Gabriele Radecke

Nach der Rekonstruktion: Bucher Schlosskirche mit neuem Turm, 2025

Foto: Andreas Gerald

Fontane machte Julie populär

Beginnen wir mit Theodor Fontane, der diesen „Liebesroman“ durch seine „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ populär gemacht hat. In dem vierbändigen Monumentalwerk, das Fontane über mehrere Jahrzehnte aktualisierte und erweiterte, gelang Julie von Voß ein fulminanter Aufstieg: von einer Fußnote in den Haupttext. Zunächst blieb ihr nur eine Anmerkung im ersten „Wanderungen“-Band von 1862 vorbehalten. Darin erklärt der Autor zwar, er müsse die Beziehung zum König „als bekannt voraussetzen“; tatsächlich fehlten ihm verlässliche Informationen. Das änderte sich mit der Veröffentlichung der Memoiren von Julies Tante, der Oberhofmeisterin Sophie Marie von Voß, die vergeblich versucht hatte, die Affäre zu verhindern. So wanderte die Geschichte zwanzig Jahre später – geografisch nun korrekt – in den Band „Spreeland“ (1882), in dem Julie sogar ein eigenes Unterkapitel erhielt. Eine Ausnahme – denn in seinen „Wanderungen“, die Fontane vorrangig für ein männliches Publikum geschrieben hatte, füllen Frauen nur Nebenrollen aus, häufig an der Seite eines Mannes. Julie von Voß geriet nur deshalb in Fontanes Fokus, weil sie eine Mätresse des Königs war und der Dichter davon ausging, die Voß „interessire[n] das Publikum“.

„Eine Schönheit im Genre Tizians“: Julie von Voß, Porträt von Johann Heinrich Schröder, Pastell auf Papier, 1788/89.

Quelle: SPSG

Was Fontane tatsächlich von der „schönen Julie“ hielt, gab er jedoch nur in seiner privaten Korrespondenz preis. Sie sei „nun mal eine pikante-historische Person“, schrieb er seiner getreuen Freundin Mathilde von Rohr, die er 1883 um Hilfe für eine weitere Recherche gebeten hatte. Aber „persönlich“ sei sie „vielmehr eine sentimentale Heul-Lise“. Sie habe „weder einen hohen, idealen, dianahaft keuschen Charakter, noch war sie schlau berechnend […] – sie war einfach eine hübsche, blonde, etwas skrophulöse, etwas eitle und schließlich auch etwas verliebte Dame, die Tugend und Vortheil zu vereinigen trachtete.“ Lese man im Tagebuch der Oberhofmeisterin zwischen den Zeilen, so würde „das die alte Tante auch eigentlich zu[geben]“. Tatsächlich versuchte die Tante zu differenzieren: Ihre Nichte bleibe trotz ihres „schweren Fehltritts […] dennoch ein edler, der Achtung nicht unwerter Charakter“.

Trauung zur linken Hand

Der „Fehltritt“ begann im Pankower Schloss Schönhausen, wo Julie 1783 – wie ihre Tante zuvor – als Hofdame für Königin Elisabeth Christine engagiert wurde. Das Schloss am Rande der Hauptstadt diente der von Friedrich dem Großen verschmähten und kinderlosen Ehefrau als Sommersitz.

Treffpunkt der Verliebten: Schloss Schönhausen in Berlin-Pankow.

Foto: Robert Rauh

Der Thronfolger Friedrich Wilhelm nutzte die Residenz seiner Tante für kurze Auszeiten vom königlichen Erziehungsprogramm. Zum Missfallen seines Onkels Friedrichs II. interessierte er sich allerdings weniger für Militär und Finanzen, sondern begeisterte sich vielmehr für Frauen und Geisterbeschwörungen. Besorgt sah die Tante, wie der Kronprinz ihre Nichte „mit seiner Leidenschaft“ verfolge. Sie redete mit ihm und er „gelobte“ Besserung – es nutzte nichts. Sie setzte „einen dreimonatlichen Urlaub für ihre Nichte durch“ – aber „es führte zu nichts“. Als Julie zurück war, notierte die Tante in ihr Tagebuch: „Es ist alles beim alten.“ Im Dezember 1786 räumte sie ein, „keinen Einfluss mehr auf sie“ zu haben. Resigniert konstatiert sie: „[A]ch, ich fürchte, es nimmt ein trauriges Ende für sie und für die Ehre der Familie.“

Und Julie? Sie habe lange widerstanden, hielt die Tante im Tagebuch fest, „aber sie liebt den König leidenschaftlich“. Was Julie nicht davon abhielt, das Beste für sich herauszuholen. Als Friedrich Wilhelm II. 1786 König wurde, bestand sie auf eine morganatische Heirat [„Trauung zur linken Hand“], die ein Jahr später auch vollzogen wurde. Kurz darauf beförderte sie der König als Gräfin von Ingenheim in den Grafenstand. Ihr Standes-Glück währte jedoch nicht lange. Im März 1789, wenige Wochen nach der Geburt des gemeinsamen Sohnes, „erkältete sich Julie „aufs heftigste“ – und starb. Der Verdacht, dass die erst 22-Jährige von ihrer Konkurrentin, der (noch) bürgerlichen Mätresse Wilhelmine Enke, „durch ein Glas Limonade vergiftet“ worden sei, bestätigte sich allerdings nicht. Die Obduktion habe „die Grundlosigkeit des Gerüchtes [bewiesen]; ihre Lunge war krank und daran war sie gestorben“, notierte die Oberhofmeisterin.

Wo ist der Sarg?

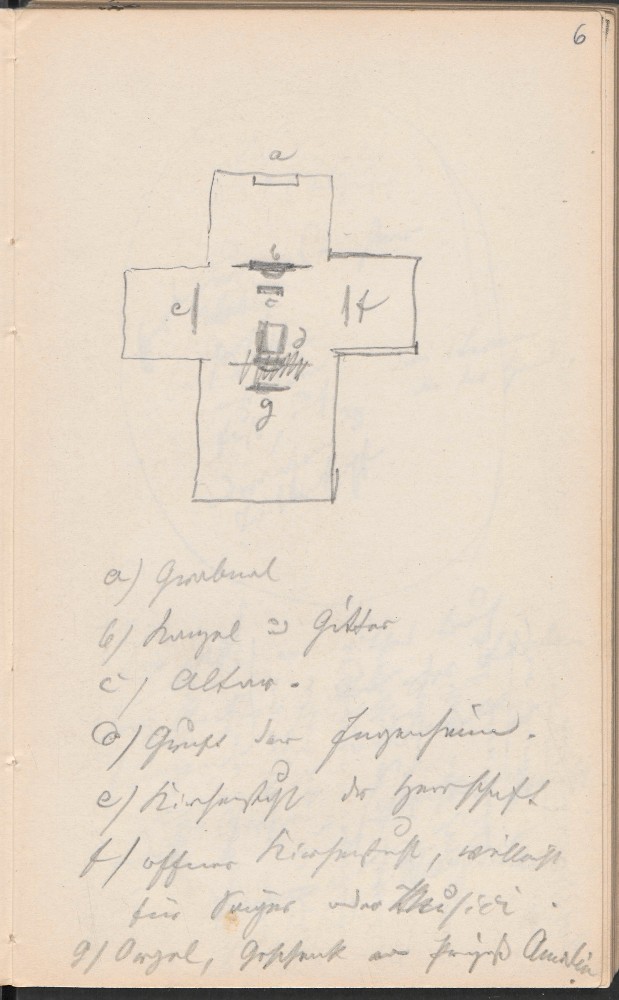

Die Tante hielt auch Julies letzten Wunsch fest. Sie wolle „nicht in der Mumiengruft der Familie beigesetzt [zu] werden“. Und so wurde der „entseelte Körper“ laut Kirchenbuch am 1. April 1789 „mit königl[icher] Equipage“ und „unter Läutung der Glocken zu Karow und Buch“ in die Schlosskirche Buch überführt, wo sie „in der dazu schon ausgemauerten Gruft vor dem Altar“ beigesetzt wurde. In dieser Gruft – die sich Mauer an Mauer neben der Familiengruft befindet – verschwand der Sarg für fast ein Vierteljahrhundert. Auch Fontane, der ein Faible für märkische Grüfte und Mumien hatte, bekam den Sarg nicht zu Gesicht. Aber er hat die „Stelle“ auf einer Skizze in seinem Notizbuch markiert, als er die Kirche bei seinem Buch-Besuch im Juni 1860 besichtigte. „Unter der Kuppel, inmitten der Kirche“, bemerkte er im Fußboden „eine Vertiefung“. Es habe wohl die Absicht bestanden, vermutet Fontane, einen Grabstein in diese Vertiefung einzulegen“.

Unter der Kuppel: „Grab der Ingenheim“ in der Bucher Schlosskirche: Fontanes Skizze von 1860 (A11, 6r)

Quelle: Digitale Notizbuchedition, hrsg. von Gabriele Radecke

Dafür sei „die Belastbarkeit nicht gegeben“, widerspricht Stefan Kretzschmar von der Evangelischen Kirchengemeinde Berlin-Buch. „Eine Grabplatte hätte einen solchen Druck auf die untere Sandschicht ausgeübt, dass alles weggesackt wäre.“ Bei der Fußbodensanierung 1891 verschwand die Vertiefung – und damit der Hinweis auf die Grab-„Stelle“. Verloren ging später auch das klassizistisch gestaltete Kenotaph des Architekten Hans-Christian Genelli, das Julies Bruder für seine Schwester 1795 im Bucher Schlosspark errichten ließ, und das 1956 mutwillig zerstört wurde. So blieb Fontanes Feststellung 200 Jahre nach seinem Besuch in Buch aktueller denn je: „Überall in Buch begegnet man den Spuren der schönen Gräfin, aber nirgends ihrem Namen.“

Vor der Zerstörung: Kenotaph für Julie von Voß, Postkarte, um 1930 (Ausschnitt)

Archiv: Rauh

Enthüllt: Das [neue] Denkmal der Julie von Voß, Oktober 2023.

Foto: Robert Rauh

Nun ist die Anonymität Geschichte. Erst fanden wir 2020 an der Panke die Stelle, an dem sich das Kenotaph befand – es wurde 2023 wieder aufgestellt – und jetzt, am 8. Juli 2025, wurde bei der umfangreichen Kirchensanierung Julies Grab (wieder-)entdeckt. Bei Grabungen im Fußboden sei man in 40 cm Tiefe auf eine alte Steinmauer um einen rechteckigen Hohlraum gestoßen. Nach Freilegung der oberen Sandschichten konnte dann der Sand „nur noch mit Pinsel und Kelle abgetragen werden“, berichtet Stefan Kretzschmar, der bei der Aktion unter Verantwortung des Landesdenkmalamtes dabei war. Zum Vorschein kam der Schmuckdeckel eines darunter befindlichen Holzsarges. Die zahlreichen vergoldeten Leisten und Medaillons – wie der gut sichtbare Löwenkopf – weisen auf eine adlige Grablege hin. „Zu 99 Prozent gehen wir davon aus, dass es sich um das Grab der Julie von Voß handelt“, sagt Kretzschmar. „Eine hundertprozentige Sicherheit würde nur die Öffnung des Sarges und ein DNA-Test am Skelett bringen.“

Keine hundertprozentige Sicherheit: Löwenköpfe am Sarg der Julie von Voß, 2025

Foto: Stefan Kretschmar

Dazu wird es aber nicht kommen, denn das Landesdenkmalamt hat die umgehende Schließung der Gruft veranlasst. Man wolle die Grabruhe nicht stören und verhindern, dass der fragile Sarg weiter beschädigt wird. Denn auf dem Schmuckdeckel ist ein 15 cm großes Loch zu sehen. Offenbar sind die aktuellen Restauratoren nicht die ersten Entdecker von Julies Grablege. Nach Abschluss der Kirchensanierung werde es, so Kretschmar, „einen Hinweis auf Julies Grab geben“. Dann begegnet man in Buch nach über 200 Jahren endlich auch „ihrem Namen“.

Zitation

- Radecke, Gabriele/Rauh, Robert: Fontanes und die „namenlose“ Mätresse aus Berlin-Buch, hrsg. v. Fontane ONLINE, 03.10.2025, URL https://fontane-online.de/fontane-und-die-namenlose-maetresse-aus-berlin-buch/

Erstveröffentlichung

- Radecke, Gabriele/Rauh, Robert: Die namenlose Mätresse; in: Märkische Oderzeitung. Brandenburger Blätter, 13. September 2025

Titelbild

- Blick auf den verzierten Schmuckdeckel des Holzsarges von Julie von Voß in der Schlosskirche Buch, 2025; Foto: Stefan Kretschmar

Literatur

Julie von Voß in den „Wanderungen“

- Fontane, Theodor: Wanderungen durch die Mark Brandenburg. Bd. 4: Spreeland. Beeskow-Storkow und Barnim-Teltow, Verlag von Wilhelm Hertz (Bessersche Buchhandlung), Berlin 1882 [Erstausgabe].

- Fontane, Theodor: Wanderungen durch die Mark Brandenburg. Vierter Teil: Spreland. Beeskow-Storkow und Barnim-Teltow, hrsg. von Gotthard Erler und Rudolf Mingau, 2. Auflage, Aufbau Verlag, Berlin 1994, S. 176–185 [Julie von Voß].

Weiterführende Literatur

- Fontane, Theodor: Wundersame Frauen. Weibliche Lebensbilder aus den „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“, hrsg. von Gabriele Radecke und Robert Rauh, Manesse Verlag, Zürich 2019, S. 67–84 [Julie von Voß].

- Gräfin von Voß, Sophie Marie: Neunundsechzig Jahre am Preußischen Hofe. Aus den Erinnerungen, Aus dem Französischen übersetzt, Duncker & Humblot, Berlin 1876; Neuausgabe nach der Textgestalt der 5. Auflage 1887: Berlin Story Verlag, Berlin, 3. Auflage 2005.

Weblinks

- Fontane, Theodor: Notizbücher. Digitale genetisch kritische und kommentierte Edition, hrsg. von Gabriele Radecke, Göttingen 2015 ff. Aufzeichnungen und Skizzen zu Buch: Notizbuch A11

- Evangelischer Kirchenkreis Berlin Nord-Ost: Grab der Julie von Voß in Schlosskirche Berlin-Buch entdeckt, 23. Juli 2025

- Evangelische Kirchengemeinde Berlin-Buch: Informationen über die Kirchensanierung

Alle Artikel zu Fontanes Reisen:

Fontane und die „namenlose“ Mätresse aus Berlin-Buch

von Gabriele Radecke und Robert Rauh

Fontanes Wanderungen nach Paretz im Havelland

von Gabriele Radecke und Robert Rauh

Fontanes Wanderungen durch Europa – Die erste Reise nach Dänemark im Frühjahr 1864

von Luise Berg-Ehlers, Schriftstellerin

Die Flötenfinger des Birnbaums

von Kerstin Hensel, Schriftstellerin

Der wandernde Blick

von Ursula Krechel, Schriftstellerin

Grüne Gläser – Auf Fontanes Spuren im Ruppiner Land, Sommer 2019

von Thomas Hettche, Schriftsteller